C.回帰式のデータを呼び出してみましょう。

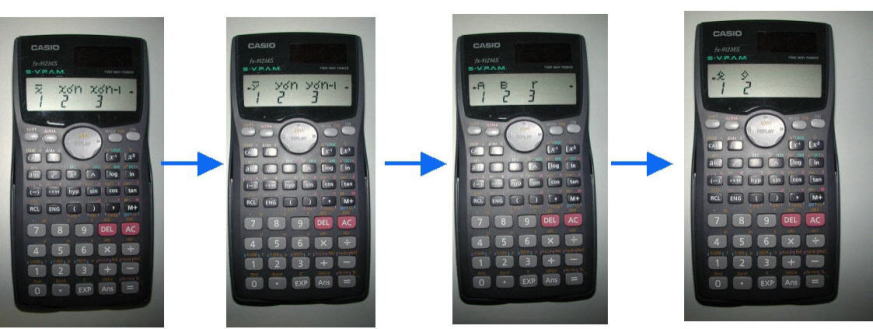

1) S-VARボタンを押すと最初、下の一番左の画面になります。この状態では1:xの平均、2:xの母集団標準偏差、3:xの標本標準偏差(ふつうの標準偏差はこちら側を使う)を計算できます。さらに切り替えると、左から2番目の画面では1:yの平均、2:yの母集団標準偏差、3:yの標本標準偏差(ふつうの標準偏差はこちら側を使う)、左から3番目の画面では1:回帰式のy切片、2:回帰式の傾き、3:相関係数、一番右の画面では1:yを代入するとxを計算する(回帰の逆推定)、2:xを代入するとyを計算する(回帰の推定・予測)をそれぞれ計算することができます。

2) 直線回帰の式はy=A+Bxです。今回のデータからA,Bを計算すると下のようになります。したがって、回帰式はy=8.62+1.11xです。

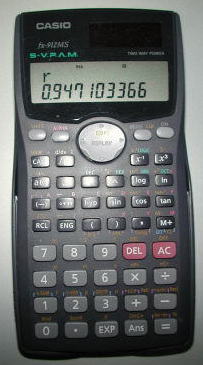

3) 相関係数rは以下の写真のように表示されます。したがって、r=0.947です。

4) 寄与率r2はrを呼び出し、プロンプトが点滅した状態で、^2とうつと計算できます。

5) 左はyが100のときにxを逆推定しています。x=81.99となりました。

右はxが10のときにyを推定・予測しています。y=19.76となりました。